- ホーム

- 江戸紫と京紫

江戸紫と京紫

2020/11/19江戸紫と京紫

古代より、洋の東西を問わず、

あこがれの色とされてきた紫ですが、

特に、江戸時代においては

様々な工夫をして、

一般庶民にも手が届くものも出てきました。

というのは、

紫根染めによる紫が禁制となったので、

茜や蘇芳を使って

色を作り出すことを工夫しはじめたのです。

紫根染めの紫を「本紫」

茜や蘇芳を使って染めたものを

「似紫(にせむらさき)」と呼んで、

その違いをしっかりアピール。

贅沢を禁止したい幕府と、

したたかにその禁制を

かいくぐって生きていく庶民との、

痛快なバトルが繰り広げられたのでした。

江戸っ子ご自慢の青みを帯びた紫は、

江戸紫と呼ばれ大流行しました。

これは、伝統の京紫(きょうむらさき)に対抗して

つけられた色名のようですが、

実は、

京都上京の染師、石川屋の作

だったとのこと。

赤みを帯びた京紫=古代紫に対し、

江戸紫は今紫(いまむらさき)として、

流行の最先端であることを

アピールしたのでしょうね。

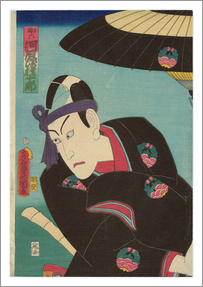

江戸紫は、

歌舞伎「助六」で

主人公が頭に巻いたハチマキの色

としても有名です。